- 中高生向けお知らせ

- 中高生研究者向け情報

- 先生向け情報

すべての人が「介護」を行う、支えあいが巡る社会へ

2020.09.09

株式会社aba 代表取締役 宇井 吉美氏

祖母のうつ病発症をきっかけに、中学生の宇井さんは介護に携わることになった。この時に感じた、「支えたいのに何もできなかった」という想いが彼女の原点だ。

宇井さんが中学生だった2000年前後はちょうど中高生が携帯電話を持ち始めた時期。「都内の中学生と同じように、田舎の自分もガラケーを持って様々なことができるというのは衝撃的でした」。テクノロジーの凄さを感じ、理数科に進むのだが、そこで介護ロボットの存在を知ったことが一つの転機となる。“誰かを支えたい”という想いとテクノロジーの持つ可能性が明確に重なったのだ。

未来を創るものたち:aba の誕生

「介護に関する仕事には医者、看護師や介護職など複数あることは知っていました。どの仕事も全力で介護の現状を変えるために命をかけていますが、人的リソースに頼っている限り、救える人数には上限があると考えていました。多くの人が関わっているからこそ、これからの介護はテクノロジーの力を用いて、介護に参加するハードルを下げていきたい。そうすれば、誰もが介護に参加でき、参加したくなる社会が訪れるはずだと考え始めたのです」と宇井さんは語る。

進学した工業系の大学では学生が自らロボティクスプロジェクトを立ち上げるという演習があった。そこで設立したのがaba(アバ)だ。大学でロボットの基礎から最先端応用までを学ぶうちに「このままでは介護ロボットが普及しない」ことを痛感した宇井さん。何とか介護現場でテクノロジーが使われる未来を創りたいという想いから、プロジェクト名をawakened bunch activity(意訳:未来を創るものたち)の頭文字をとってabaとした。その想いは13年経つ今も変わらない。

直面した壮絶な介護の現場

abaはロボット技術を介護現場へ応用できないか模索していた。現場の課題を知るため、介護現場にも通っていたという。そんな中、訪れた特別養護老人ホームで宇井さんは人生が変わるようなショックを受けた。

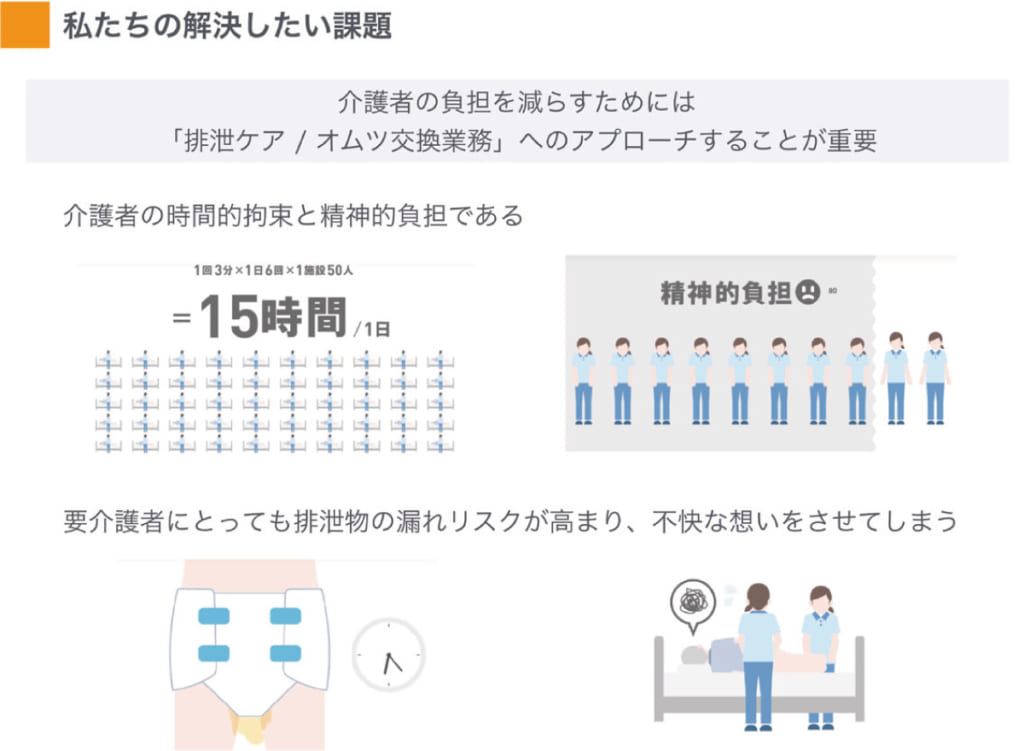

施設のトイレから、「ウワーッ、ウワーッ」という女性の叫び声がした。見ると、認知症の女性を介護職員が2人がかりで押さえつけ、おなかを圧迫してむりやり排泄させようとしていたのだ。家族に排泄させてから帰してほしいと頼まれているのだという。自宅での排泄介助は大変だから、というのがその理由だ。宇井さんは泣きながら「これは本人が望むケアですか」と尋ねたが、職員の返事は「私にもわからない」というものだった。そしてこの日、この介護施設の終礼で「どんな介護機器があったら嬉しいですか?」と聞いたら、「やっぱり、『おむつを開けずに、おむつの中が見たい』よね」と言われ人生が変わった。20代をかけて取り組むべきテーマに出会ったのだ。そして、これは現在のabaの中核製品であるHelppadにも繋がっている。

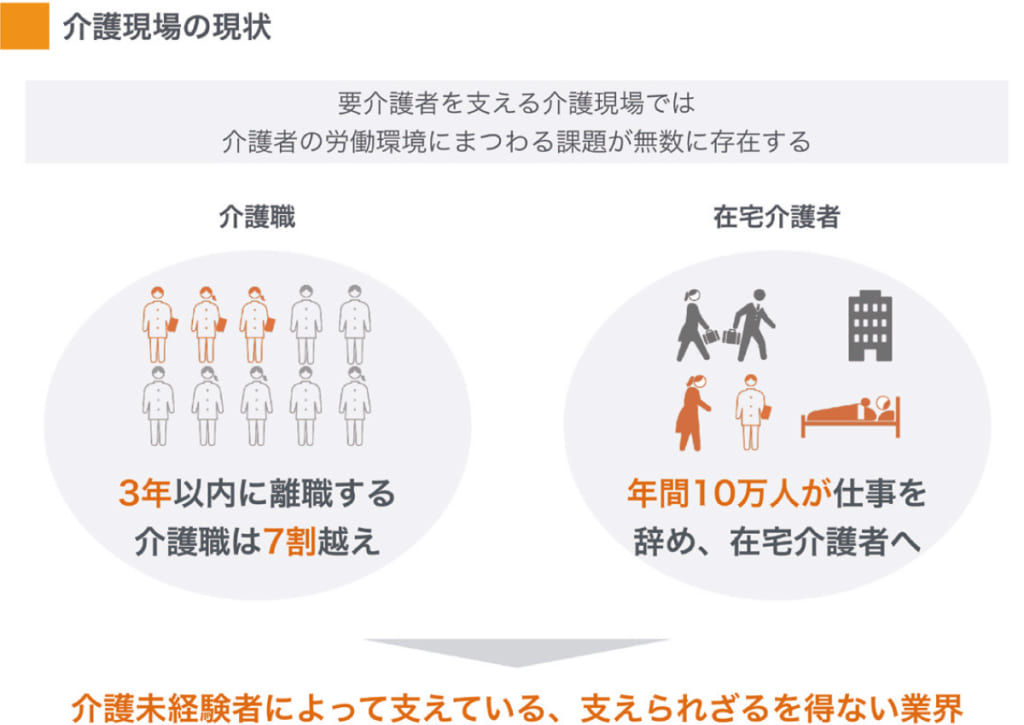

急速に進む高齢化を背景に、介護に関わらざるを得ない人も激増している。また、社会保障費の負担増に加えて、介護を行うために退職・転職するという介護離職など新たな社会問題も発生している。

現場を深く知るため、社長業と介護職を両立

プロジェクトabaでは当時から多くの介護現場の方々とともに、研究開発を進めていた。しかし、大学の“研究成果”と現場の“製品を世の中に出したい”という思いにはギャップがあった。

「私自身、元々は大学の研究で成果を出して、それを企業が実用化してくれれば良いと考えていました。しかし、3.11の東日本大震災をきっかけに、企業とともに行おうとしていたプロジェクトの多くはストップしてしまいました。苦労しながら試作機を作り、実験していた状態にも関わらずです」。その時、周囲から自分で会社を作る道もあるとアドバイスをもらったことが、創業のきっかけだった。

宇井さんはabaを会社化した後、3年間は社長職と介護職を両立していたという。技術者集団としてモノづくりを手掛けるabaだからこそ、より深く現場のことを知る必要がある。現場の人に憑依するほどに考え抜かないといけないという強い想いを持っていたが、やはり使い手と作り手にまだギャップがあると感じていた。「介護職の人は観察力が高いです。だからこそ認知症の人ともコミュニケーションできるのです。自身が介護職になってみて、現場で起こったことや人の感情の翻訳力が大事だと気付きました。そういった翻訳のサポートができるのがabaのテクノロジーなのです」。

介護の現場で技術を磨き上げた株式会社aba。現在では介護ベッド大手のパラマウントベッド社と連携して、製品を多くの介護の現場に届けるまでになった。

中学生時代の自分でも活用できるテクノロジーを目指して

テクノロジーで介護の課題を解決し続けていく宇井さんの原動力は“許せない”という想いだ。

「介護には矛盾している部分があります。介護者はみな、人ひとりを幸せにするために介護をする。そのためならできる限りのことをしてあげたいと思っています。しかしあまりに負担が大きすぎて、介護者自身が体調を崩す、離職する、不幸になることもあるのです。これは本末転倒だと思っています」。この想いを胸に抱きながら、何もできなかった中学生時代の自分を助けにいくつもりで活動をしているのだという。

例えば、2050年、今よりさらに人口は減少し、高齢化が進んでいる。そうなると、認知症初期の人までケアが行き届かなくなるかもしれない。だからこそ、そのような状況では、誰もが容易に介護ができるようになる仕組みが必要だ。目指すは、システムを使えば専門性を持てる、まさにドラえもんの世界に出てくる“お医者さんカバン”。そんなツールをみんなが使いこなす未来が来ることで、かつての自分自身をも救いたいのだ。

最近では自社のことだけでなく、もう一つ上の視座で介護の現場や国を変える動きにも積極的だ。現場の人がテクノロジーを少しでも身近になればと思い専門学校で講義をしたり、経済産業省の若手ワーキンググループに委員として参画したりしている。介護の問題を語る上で、テクロノジーの活用は外せないものになっていくだろう。その最先端でチャレンジし続ける宇井さんの活躍にはこれからも注目していきたい。

(文・長伸明)

※『教育応援 vol.46』から転載