- 先生向け情報

中高生と考える最新技術「ゲノム編集」

2020.10.03

2019年9月19日ゲノム編集食品の流通制度が固まり、ゲノム編集で作られた作物からなる食品が食卓に並ぶのも現実味を帯びてきました。今の中高生が成人になる頃には、ゲノム編集でつくられた作物が当たり前になっているでしょう。

しかし一方で、「ゲノム編集とは何なのか?」、「遺伝子組換えとはなにが違うのか?」、「安全性はどう調べられているの?」などが、中高生のみならず、大人の間でもまだ理解されてはいない現状があります。

中高生たちには、新技術に対して、正しい知識をもち、自分の判断をもって選択できる力を育むためにも、ここでは「ゲノム編集」を題材に、教育現場における議論ポイントの提案と、実際の先生の実践例を紹介します。

ゲノム編集技術の広がりは止まらない

ゲノム編集は今、農作物の品種改良の分野で急速に広がっている。生き物のゲノム上の狙った遺伝子をピンポイントに改変する技術だ。2012年に登場した「CRISPR/Cas9(クリスパー/キャスナイン)」を使う方法が最もよく知られている。品種改良における、ゲノム編集の利点は2つ。1つはあらゆる生物種に使える点だ。これまで、成長が遅い、従来の技術が使えない等の理由で品種改良ができなかった植物が、改良できる可能性がある。もう1つは正確に狙った場所を変えられる点だ。たくさんの品種を掛け合わせて、たまたま狙い通りの特徴を持った作物を作り出す従来の品種改良に比べると、かかる時間を格段に短くすることができる。そのスピードは約10倍ともいわれている。これから、今までにない新たな作物が開発されることが予想される。

ゲノム編集技術で開発済みまたは開発中の作物

- 健康機能性成分GABA(ギャバ)を多く含むトマト

- もともとある天然毒素(ソラニン・チャコニン)を大幅に減らしたジャガイモ

- 収穫量の向上・低コスト化に向けて、穂につく粒の数を増やしたイネ

- 受粉作業をしなくても実がなるトマト(農家の省力化や夏場の安定生産につながる)

- 収穫前の発芽を抑えたコムギ など

出典:「ゲノム編集のすべてが分かる!バイオステーション(https://bio-sta.jp/faq/)より一部抜粋

「ゲノム編集食品って安全なの?」「遺伝子組換え技術との違いは?」

一方で、ゲノム編集でつくられた作物に対して、消費者としては、その安全性についての疑問を抱きうるだろう。食品の安全性を考える際は、従来の食品との比較で考えるのが基本だ。従来の食品とはつまり、自然界での突然変異や人為的な突然変異(化学物質や放射線)、また交配(かけあわせ)といった、従来の品種改良技術により作られた作物からなる食品である。

ゲノム編集の食品は、下の3つのタイプに整理、分類されている。

ゲノム編集食品の3タイプ

- タイプ1:もともともつ遺伝子のごく一部分を変化させたもの

- タイプ2:もともともつ遺伝子の一部分を改変して作ったDNAを、その生き物に入れることで、遺伝子を変化させたもの

- タイプ3:外来の遺伝子をほぼまるごと入れたもの

このうち、タイプ1の場合は、自然界や従来の品種改良でも起こり得る遺伝子変異であるため、組換えDNA技術には該当しないとされ、安全性も従来食品と同程度と考えられる。そのため、遺伝子組換え食品としての安全性審査は必要ないというルールとなった。ただし、開発事業者から詳しい情報の届け出が求められる。今開発中の作物は、ほぼすべてこのタイプだ。一方、タイプ2(の一部)と3で、最終的に外来の遺伝子が入っているなど従来の品種改良では起こりえない変化が起きているものについては、組換えDNA技術に該当し、遺伝子組換え食品と同じように食品安全委員会による安全性審査が必要、という制度になった。

ゲノム編集食品の開発事業者が届出及び公表する情報

- 開発した食品の品目・品種名及び概要(利用方法及び利用目的)

- 利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容

- 外来遺伝子及びその一部の残存がないことの確認に関する情報

- 確認されたDNAの変化がヒトの健康に悪影響を及ぼす新たなアレルゲンの産生及び含有する既知の毒性物質の増加を生じないことの確認に関する情報

- 特定の成分を増加・低減させるため代謝系に影響を及ぼす改変を行ったものについては、標的とする代謝系に関連する主要成分(栄養成分に限る。)の変化に関する情報

- 販売を開始する年月

出典:厚生労働省 ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領(令和元年9月19 日)を基に作成

「ヒトにゲノム編集技術をつかったら、どうなるんだろう?」

ここまで食品に関してみてきたが、生徒からは「植物以外の生き物(主にヒト)にゲノム編集技術をつかったら、どうなるんだろう?」という点が疑問となるだろう。この技術は、倫理的観点を無視すれば、理論上はヒトを始めとする全生物に施すことができる。ここで気をつけるべきことは、生殖細胞(卵や精子)ないし受精卵を扱うのか、それとも体細胞を扱うのかによって、リスクや倫理的課題が大きく異なる点である。前者の場合は、原理的に改変を受ける本人の同意を得ることが不可能であり、かつその先の子孫にまで改変の影響が存続する。そのため、生殖細胞や胚での遺伝子改変を伴う生殖医療は、厚生労働省の指針のもと、禁止されている。

ゲノム編集をいち早く授業に取り入れている先生方の実践例を紹介します。

中高生むけサイエンス雑誌『someone』には、ゲノム編集に携わる研究者の取材記事を掲載しています。ぜひ授業でご活用下さい!

特集「食卓への贈り物」

食べて健康!新種トマトをスピード開発

(筑波大学 生命環境系 教授 江面 浩さん)

みんなに選ばれるものを作りタイ

(京都大学 農学研究科 応用生物科学専攻 海洋生物生産学講座 木下 政人さん)

地道な研究の先に、干ばつに耐えるスーパーライス!

(School of Life Sciences, University of Nevada Las Vegas Anne Jinky Villacastinさん)

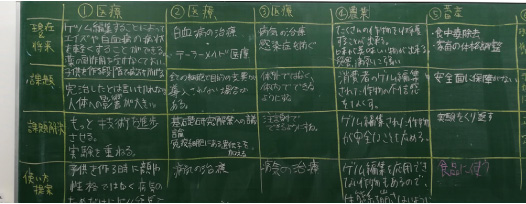

理科 ゲノム編集が与える社会への影響を考えよう

開智日本橋学園中学・高等学校 石澤 裕佳先生

遺伝子組換えやゲノム編集は、遠い世界での話ではなく、私たちの生活にも影響を与えるものです。これらの技術をどのように使用していくのか、どのようなルールを作るべきなのかは、社会全体、そして私たち一人ひとりが考えていくべき問題です。そこで生徒自身が、ゲノム編集に関する社会課題を身近なものとして捉え、自分で考え判断できる力を育むことをねらいとしました。

- 学年:中学3年生

- 科目:生物

- 授業進度:中学理科修了、生物基礎の遺伝分野修了、遺伝分野の応用としての扱い

- 授業時間数:8時間

プログラムの流れ

1~2時間目

■ゲノム編集とはどういうものなのかについての講義

3~4時間目

■ゲノム編集技術が現在どのような分野で使用されているのか、将来的にどのようなことが期待されているのか、危惧されているのかを各自インターネットなどを使用して調べる

5~8時間目

■それらをもとにゲノム編集技術をどのように使用していくことが社会にとって一番いいのかを各自が1枚のポスターにまとめ、発表し、議論する

定期考査

■他者の意見を取り入れた上での自分の意見を改めて整理し、論述する(50点満点、制限時間30分)

授業を行ってみて

ゲノム編集はまさにこれから広まっていく技術であり、調べ物をしたり未来の社会について考えていく探究的な活動で扱うのに良い題材でした。生徒からは、「未来の社会、未来の農業について考えるのが楽しかった」、「将来、生物工学分野の研究をしてみたい」などの感想を得ました。ゲノム編集という題材は、遺伝子組換え等と比較するとネガティブなイメージがついておらず、生徒がフラットな状態でのぞめるという点で、扱いやすいと感じました。

今後について

自分の意見を口頭で発表するのが苦手な生徒もいるので、オンライン上で意見が言い合えるアプリを取り入れ、議論を深める取り組みを考えています。よい問いかけをした生徒に対して加点方式の評価ができると、より活性化するのではと考えています。

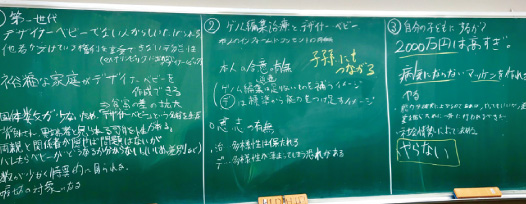

社会 ゲノム編集で実感させる文理のつながり

城北中学校・高等学校 藤谷 亮太先生

本校では、高校1年の3学期に、文系コースと理系コースを選択するかを決定します。決定後、文系の生徒は理系科目に、理系の生徒は文系科目に対し「勉強する必要のない科目」という意識をもってしまうことがあり、これを課題に感じていました。そこで、担当している現代社会の授業の中で、理科分野の最新トピックスである「ゲノム編集」を取り上げることで、実社会では、文系も理系も両方の知識が必要であることを実感させることを目指しました。

- 学年:高校1年生

- 科目:現代社会

- 授業進度:現代社会の授業が一通り完了した状態、生命倫理に関連した発展的な内容として実施

- 授業時間数:6時間

プログラムの流れ

1~4時間目

■ヒトをふくむ生命の遺伝子を、科学技術を用いて操作する技術について、時事的な展開を踏まえながら紹介

(クローニングの歴史、ゲノム編集の技術展開、ゲノム編集による疾患治療の方法、さらにゲノム編集による容姿や能力の操作(デザイナー・ベビー)等)

5時間目

以下の3つの問いについて、グループごとにディスカッションを実施

- デザイナー・ベビーの第一世代は、どのような人生を歩むだろうか

- ゲノム編集による疾患治療とデザイナー・ベビーの作成の間の違いは何だろうか

- もし2000万円でゲノム編集ができるなら、自分の子どもに施すだろうか

6時間目

■前回のディスカッションの内容をまとめ、グループごとに発表。それぞれのグループで出た意見の共通点・相違点を整理して、さらに議論を深めるために踏まえるべきポイントや考えの多様性を確認して、最後に自分の考えをワークシートにまとめる。

授業を行ってみて

「ゲノム編集技術」という最新の科学技術を自分ごととして考えてもらえるよう、問いを設計しました。授業中は、賛成、反対のどちらかのみに加担しないように気をつけながらディスカッションの進行を行いました。実際は、ある程度の条件をつけながらもゲノム編集技術を活用したいという意見のほうが、反対派より多い結果となりました。社会の教員にとって、遺伝子組換えとゲノム編集との違いなど、科学の専門的な内容について正しく理解し教えるには、生物の教員との連携が必須でした。

今後について

今回、事前の資料収集に多くの時間がかかりました。今後最新の科学技術を扱う授業を行う際には、信用に足る情報をどこから得るかの知見が必要だと感じています。

ゲノム編集をテーマとした教育プログラム開発中!

モデル授業実施にご協力いただける先生を募集しています。

説明会

11月5日(木)

リバネスでは本年度より、内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する国家プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム」の取り組みに参画し、ゲノム編集をテーマとした新規教育プログラムの開発を行っています。ゲノム編集に対する正しい理解を促し、科学的に考え判断し選択できる能力の育成は、教育現場のみならず、国家の重要課題の1つとしても位置づけられているのです。

本プログラムのプロトタイプが、今年の秋に完成します。そこで、今年の冬以降に、このプログラムのモデル授業の実施に協力いただける先生、学校を募集いたします。また実施に先立ち、本件に関する説明会を11月5日に開催いたします。オンラインでの参加も可能です。全国の先生方からのご参加をお待ちしています。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP:エスアイピー)とは

内閣府総合科学技術・イノベーション会議が中心となり、科学技術イノベーション実現のために創設した国家プロジェクト。その課題の1つがスマートバイオ産業・農業技術基盤であり、その中の研究の1つが「バイオテクノロジーに関する国民理解の増進と技術動向等の調査研究」である。当社はこの取り組みの一環として、学校で活用できる教育プログラムの開発を行っている。

授業実施概要

12月から2月頃に、開発した教材を用いた授業を実施頂きます。所要時間は2~3時間の予定です。事前の打ち合わせ、事前事後のアンケートへのご協力、写真や動画撮影へのご協力、事後のヒヤリング等をお願いする場合がございます。なお費用はかかりません。

開発中のプログラムイメージ

基礎知識の提供、最新情報の調べ方、グループディスカッションの要素などを取り入れ、理科、社会、総合的な探究の時間など、複数の教科で活用できるプログラムを予定しています。現在以下の3つの内容でプログラムを開発しております(各2~3コマ程度)。

- ゲノム編集技術とは? 遺伝子組換えはどう違う?

- 安全性はどう証明する?

- ゲノム編集食品、あなたならどう表示する?(消費者/スーパーの店長/研究者の立場として)

モデル授業実施に関する説明会

ゲノム編集技術に関する最新情報提供として、第一線で活躍する研究者からの研究紹介も予定しております。少しでもご興味ありましたらお気軽にご参加下さい。

実施日時:11月5日(木)18時00分~19時30分

内容:本教育プログラムのご紹介、実施に関する説明、プログラム内容等に関するヒヤリングやディスカッション、第一線の研究者による研究紹介

実施場所:株式会社リバネス東京本社 ※オンラインでもご参加いただけます

説明会参加費:無料

※『教育応援 vol.47』から転載