- お知らせ

- 関西大会のお知らせ

大阪大会 発表校要旨一覧:口頭発表

2013.12.03

2013年度大阪大会の発表テーマの要旨を公開しております。

サイエンス・キャッスルでは、当日聴講を希望する中学生・高校生や中高教員のみなさまを募集しております。以下に要旨を記載する発表を聴講できるだけでなく、研究に関わった中高生、教員と直接コミュニケーションを取ることが可能です。以下にて参加申込を受け付けております。

https://s-castle.com/castle2013/join

大阪大会 口頭発表テーマの要旨一覧

サイエンス・キャッスルの口頭発表は、参加者間での研究交流をはかるため、中高生の発表に加え、指導にあたった中高教員よりコメントを頂いております。研究時の注意点や中高生の教育効果などを知る機会としてご活用下さい。

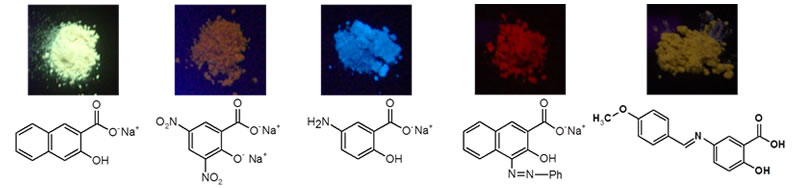

サリチル酸骨格を有する蛍光物質の合成(京都府立桃山高等学校 自然科学科2年)

活動の目的

研究(課題研究)を通して、自然科学系研究者として活躍するために必要な基本能力を身に着けさせること。

活動の概要

蛍光物質は、ディスプレイやセンサーなどとして応用が期待できる化合物である。特に有機蛍光物質は、有機合成技術を駆使することで構造を自由に変換させることが可能であり、その多様性から注目を集めている。よって、蛍光を発する基本構造の発見や開発、また既知の蛍光物質であっても新規の応用方法を開発することは有用である。 我々は、「固体状のサリチル酸が365nmの紫外線照射で青色系の蛍光を発すること」に注目し、「サリチル酸骨格を有する蛍光物質の開発とその応用」を目指して研究を行った。その結果、様々な蛍光色を有する物質の合成に成功した。その中には、蛍光を放出することが知られていない物質もあり、新発見である。

サリチル酸が蛍光を発するとは知りませんでした。中和反応など、学校の理科室でできる反応でどれもつくれてしまうそう。発表当日は実際に光る様子を見られます!

ハエトリソウの捕虫反応と記憶-開花の影響も含めて-(大阪教育大学附属高等学校平野校舎 生物部 塚崎栄里子)

活動の目的

ハエトリソウの捕虫反応には刺激の「記憶」を必要とする。刺激間隔を変えた実験で、「記憶」の継続時間を調べた。また、開花が刺激の「記憶」に与える影響も調べてみた。

活動の概要

ハエトリソウは、捕虫葉にある感覚毛に2回の刺激が加わらないと捕虫葉を閉じない。1回目の刺激を「記憶」し、2回目の刺激が加えられると閉葉してハエなどを捕獲する。この「記憶」の持続時間を調べるため、刺激の間隔を徐々に長くしていき、捕虫反応の有無や閉葉に要する時間、閉葉の程度について調べた。また、越冬した個体が花芽をつけたので、栄養成長期と花芽形成・開花・結実する生殖成長期での、「記憶」の持続時間がどう変わるかについても調べてみた。その結果、「記憶」は定説である30秒を過ぎてもある程度残り、徐々に反応性が失われていくこと、栄養成長期と生殖成長期で反応性に違いが見られることが明らかになった。

植物が刺激を記憶している!というだけでわくわくしました。花が咲くと弱ったり枯れたりすると言われるハエトリソウですが、はたして「刺激の記憶時間」は花の有無によって違いがあるのでしょうか。

凍らせたジュースの融けはじめは何故甘いか(兵庫県立宝塚北高等学校 園芸部 化学班)

活動の目的

凍らせたジュースを溶かして飲むとき、融けはじめはとても甘く、融け終わりはほとんど味がしないので、そのしくみを調べる。

活動の概要

さまざまな濃度のスクロース水溶液を調製し、甘さの感じ方を調べた。それらを凍らせてから融解し、そのBrix(質量パーセント濃度)を測定した。急速に凍らせたときと、ゆっくり凍らせたときのBrixの違いを調べた。食用色素を溶かした水溶液を急冷させたものとゆっくり凍らせたものについて、溶質の集まり方を比較した。水ではない溶媒を用いた場合にどうなるかを調べるため、酢酸を溶媒に、わずかな水を溶質と見立てて凍らせた溶液を溶かしたときのBrixの値から、融けはじめが甘いのは水分子の水素結合が関与していると結論づけた。

大気中の放射線測定器の開発(滝高等学校 MC部)

活動の目的

大気中の放射性を計測することにより放射線が身近に存在することを理解してもらう。またそれによって放射線に対する正しい認識を多くの人にしてもらうことを目的としています。

活動の概要

東日本大震災という未曾有の災害を機に私たちにとって放射線というキーワードは身近になりました。しかし実際はあやふやなイメージを持っている人が多く、よくわからないものととらえられている人がばかりです。 そこで私たちは、放射線を少しでも理解してもらおうと思い空気中の放射線を測る機器を開発しました。 空気中に存在するラドンの放出するα線(放射線の一種)を検出し、その信号をカウントすることで空気中の放射線量をリアルタイムで知ることが可能となります。 今実際にどれくらいの放射線が飛んでいるのか、そのことを数値化してよりわかりやすく伝えることが今回の活動の主な概要です。

バイオマスの有効利用方法の探索(国立米子工業高等専門学校 物質工学科3年 ・天然物有機同好会)

活動の目的

私たちは身近な天然物がどのように利用できるのかを調べたり、化学的に合成できるのかを実験や調査をすることで知識を深めていくことを目的とする団体です。

活動の概要

火力・風力に替わるエネルギーとしてバイオマスを活用した次世代エネルギー創出が注目されている。我々のグループはバイオエタノールの高純度化に向けた研究過程において利用済バイオマスの活用方法について探索を行い、重要な知見を得た。さらに木質系バイオマスにはセルロース、ヘミセルロースそしてリグニンが含まれている。リグニンは化学構造が複雑なために分解が容易ではない。それゆえ有用物質であるセルロースやヘミセルロースの単離は容易ではない。我々はリグニンの効率的な分解条件を見出すために加熱分解や化学反応を利用した種々検討を行い、高効率的な分解方法を見出すことに成功した。

茨木工科高校、宇宙をめざす!(大阪府立茨木工科高等学校 SST.R&D スーパー・サイエンス・テクノロジー リサーチ&デベロップメント(研究開発))

活動の目的

缶サットからハイブリッドロケットへ 空き缶サイズの模擬人工衛星を高度約300mへと打ち上げるハイブリッドロケット(液体・固体燃料)を研究開発しています。

活動の概要

2011年より茨木工科高校は宇宙をめざす取り組みを開始し、高校生の力で本物の人工衛星を打ち上げることを目標として活動しています。

主な活動内容

- 準天頂衛星「みちびき」を使った「みちびきアート」に参加。

- 衛星設計コンテスト(論文形式)に参加

- 国際水ロケットに参加

- エッグドロップ甲子園に出場

- 天体観測(随時)

- 缶サット甲子園(近畿大会)に出場

- ロケットガール&ボーイ養成講座(学校団体)に参加

- 全国工業高等学校長協会主催の人工衛星電波試験に参加

- 同協会の小型人工衛星用カメラ研究開発講習会に参加

- サイエンスフェスタ大阪に参加

- 大阪府産業教育フェアに参加

Research of natural forest in World Heritage Miyajima(AICJ高等学校 科学チャレンジ同好会)

活動の目的

AICJ Science challenge circle aims to go to the Biology Olympic. Recently, we started to study the natural forest on Miyajima without damage World Heritage Sites. 科学チャレンジ同好会は生物学オリンピックに出場することを目的として活動してきたが、昨年から世界遺産宮島の植物調査を始めた。

活動の概要

Miyajima is World Heritage Sites, it is prohibited to take plant sample, even for the research purpose. Therefore, we took different approach as usual method.

- We choose 18 plant species prior to field research. They vary in sun loving tree and shade tolerant tree.

- In field research, we record 730 positions of trees with GPS along the trail.

- By using the position data, we get information of elevation above sea level with using GoogleMap.

- Sort the data by elevation, and find out the preference of trees in elevation.

- Map the data on topographical map to find plane distribution.

We succeeded to find out features of the natural forest in Miyajima by our non-invasive method.

- Sun trees, Pine and Camphor, mainly exist in lower park area, but not in mountain forest.

- Shade trees are dominant in the mountain forest of Ohmoto trail.

- Redvein maple is dominant in Momijidani trail where is along stream side.

- Some trees invade in the Gap or begin the transition.

We conclude that our method is useful to understand natural forest of Miyajima World Heritage Sites.

2004年から2013年の観察結果よりみる久美浜湾の水塊特性―京都府最大のラグーンの閉鎖性がもたらす環境特性―(甲南高等学校 理数コース2年臨海実習班水質調査担当)

活動の目的

理数コースでは、実験・実習に重きをおき、実際に自然現象に触れ合うことで理系の素養を高めています。1クラスが5班に分かれて自分の興味ある実験・実習を選択します。

活動の概要

久見浜湾は砂州によって日本海と隔てられており、湾と日本海は水深2〜3mの細い水路でつながっている。このような状況から、地元では河川水の流入により、湾内の汽水化が年々進行していると見られていた。甲南高校では10年間にわたって内湾と沿岸の計6点で水質調査を行ってきたが、河川からの流入水は暖かく塩分濃度の低い水であるため、表層に浮いた状態となっており、深層水との混合がないことが判明した。このため深層は溶存酸素が少なく嫌気的な環境となっている。また、豪雨により塩分濃度の著しい低下が見られる年はあるものの、降雨の少ない年では塩分濃度の低下が見られず、経年的な汽水化が起こっていないことが判明した。今回の発表では、これらの水塊特性に与える気候要因や地形要因も含め、久美浜湾の水塊特性について発表する。

大住中ほしものがたり~京田辺夜空の明るさ調査~(京田辺市立大住中学校 第3学年ほしものがたりチーム)”]

活動の目的

ペルセウス座流星群の観測を通して、京田辺市の夜空の明るさ(光害の影響)を調査する。

活動の概要

京都府京田辺市の大住中学校と、鹿児島県熊毛郡屋久島町の中央中学校が共同して、ペルセウス座流星群の同時観測を行った。それぞれの地点で観測された個数を比較することで、京田辺市の夜空の明るさを評価した。また、スカイクオリティメーターを用いて、夜空のバックグラウンドレベルの比較も行った。

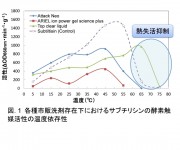

洗剤中での洗濯酵素の働きに迫る(京都市立紫野高等学校 紫野サイエンスゼミ)

活動の目的

一般に酵素は穏やかな条件で機能するが、洗剤に含まれる酵素は過酷な条件を強いられる。そこで私達は酵素の機能を活かした科学的洗濯を目指して、洗濯酵素の研究を行った。

活動の概要

大手3社の液体洗剤について、酵素活性の温度依存性測定を行った。モデル酵素としてサブチリシンを用いたところ、洗剤存在下では測定温度のほぼ全域で酵素活性の低下と最適温度の変動が確認された(図.1)。しかし、一部の洗剤中では高温域で熱失活が抑制される現象が確認された。界面活性剤は一般的に変性剤として知られているが、ここでは変性を抑制するシャペロン的機能を持つことが示唆された。また、洗剤に添加されている未知酵素の活性測定では、最適温度を2つ示すものもあり、SDS-PAGEを用いたタンパク質純度検定より、複数の酵素が配合されている可能性が考えられた。 発表ではさらに、電子顕微鏡を用いた洗浄効果の評価についても報告を行う。

京都久美浜における10年間のアカネズミの個体群動態―環境変化の影響―(甲南高等学校 理数コース2年臨海実習班小哺乳類担当)

活動の目的

理数コースでは、実験・実習に重きをおき、実際に自然現象に触れ合うことで理系の素養を高めている。その実習の一つとして、京都府久美浜おいて小型哺乳類の標識採捕法調査を行っている。今回は、10年間の調査で得られたアカネズミの個体数変動が、どのような要因で起こっているかについて解明することを目的とした。

活動の概要

齧歯類の個体群動態を引き起こす要因について、古くから議論されてきた。その要因として、捕食者、餌資源量、気候などがあげられ、それぞれのケースで、影響している要因は、様々であるということが示唆されている。 2004年から2013年の10年間、京都府京丹後市久美浜町の海岸に接したアカマツが優占する雑木林で、小哺乳類の捕獲調査を行った。調査は、標識再捕法で、毎年7月の中旬に3泊で行った。捕獲された小哺乳類は、アカネズミが、99頭126回、ハツカネズミが1頭、ジネズミが3頭であった。アカネズミは10年間で0頭から19頭の間で個体数変動を示している。この変動を引き起こす要因は、何であるのか。気候変数を中心に解析を行った結果を発表する。

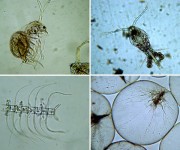

汽水と海水が生物に及ぼす影響―京都久美浜における10年間のプランクトンの数の変化から―(甲南高等学校 理数コース2年臨海実習班プランクトン担当)

活動の目的

京都府久美浜湾内外における10年間のプランクトン調査で得られた、群集変化の要因を解明し、その変化が湾内に及ぼす影響を考察する。

活動の概要

京都府にある久美浜湾は、汽水性の潟湖であり、外海とはことなる水質をもつ。そのため、外海と久美浜湾では、プランクトン群集が異なっていることが考えられる。 そこで、我々は、久美浜湾内外で、過去10年間、6地点でプランクトン調査を行った。調査の方法としては、海底からプランクトンネットを数回引き、そこで得られたプランクトンの個体数を相対値で表した。その結果、年ごとに、プランクトン群集に大きな変化が見られた。この変化がどのような要因で引き起こされているかについて同時に測定した水質データ(水温・塩分濃度・pH・溶存酸素など)と気候変数から久美浜湾内外に生息するプランクトン群集に及ぼす要因を推定し考察する。

ペーパーディスク法による天然防腐剤の抗菌効果の測定(山村学園 山村国際高等学校 生物部)

活動の目的

微生物性食中毒を予防する天然防腐剤の加工抗菌食材とお弁当シートの抗菌効果を測定した。測定にはペーパーディスクを使用して、納豆菌を阻害する増殖阻止円から比較を試みた。

活動の概要

加工食材の本わさび(1.00)は、抗菌効果が最も高く、強い揮発性抗菌成分を含んでいた。本からし(0.53)は抗菌効果が半減したが、これは揮発性抗菌成分の減少による。梅肉(0.31)は酸による抗菌効果を認めた。また生しょうが(0.17)や生にんにく(0.13)では、抗菌効果が低下したが、これらは強い揮発性抗菌成分を持たない。以上の結果から、揮発性抗菌成分を持つ加工抗菌食材に高い抗菌効果を確認した。一方、お弁当シートの表面(0.47)は、梅肉を凌駕して、本からしに近い揮発性成分による抗菌効果を認めた。しかし裏面(0.00)では、全く抗菌効果がなかった。この結果から、お弁当シートの使用にあたっての重要性を確認することができた。

海洋生物と人間の共生を探ろう(常翔啓光学園高等学校 海洋生物グループ)

活動の目的

昨年度は界面活性剤が海産無脊椎動物の受精・発生機構に影響をすることを報告した。それを踏まえ、様々な洗剤の影響とpHの影響についての考察を加えることを目的とした。

活動の概要

本校は3年連続で、三重県鳥羽市の名古屋大学大学院理学研究科附属菅島臨海実験所で、ウニの受精の及ぼす洗剤の影響についての研究に取り組んでいる。今年度の目的は、昨年の研究結果を受けて問題になった点(○洗剤が受精タンパク質に影響を与えているのか ○他因子の影響は考慮しなくてよいのか)を確認することであった。今回の研究のポイントは以下の通りである。 ○精子(sperm)濃度による受精率の差があるか。 ○洗剤系列を4つにする(○台所用合成洗剤 ○Triton ○Tween20 (pH=7付近)、○石ケン(pH=8付近)) ○希釈濃度を 1.0×10-3 1.0×10-4 1.0×10-5 1.0×10-6 1.0×10-7 の5系列にする。 この研究成果をまとめることを通して、昨年度結果との比較検討を行った。

形態と遺伝子解析に基づくセトウチマイマイの地域差(広島県立広島国泰寺高等学校 広島国泰寺科学クラブアシスタンス)

活動の目的

広島県内に生息するセトウチマイマイの進化の筋道を明らかにする。

活動の概要

セトウチマイマイは、広島県に広く分布するが、研究報告がほとんどない。そこで、広島県内の高校が協力し、殻の特徴とミトコンドリアDNAのCOⅠの塩基配列からその類縁関係の分析を開始した。 368個体を採集した結果、広島県全体の殻高が文献データより小さいこと、色帯(縞模様)は、63.1%が0204で27.4%が0000のタイプであった。山間部や島嶼部には特徴的なタイプがみられた。COⅠの系統樹を作成すると広島県の集団は、大きく3つのグループに分けられることがわかった。

輪ゴムをつけると足は速くなる?(ノートルダム清心学園 清心中学校 中3Bクラス)

活動の目的

体育祭を散々な結果で終わってしまった私たちのクラスは、足が速ければ勝てたかもしれないと思い、足が速くなる方法を調べ、来年良い結果を出したいと思った。

活動の概要

準備運動をしてから、両足にそれぞれ2本の輪ゴムを足首から親指にかけてはめた。36人の生徒を18人ずつグループ(Aグループ・Bグループ)に分けて、足に輪ゴムをつけて走ったときと、外して走ったときの速さを計測した。Aグループは「輪ゴム有り→無し」、Bグループは「輪ゴム無し→有り」のパターンでタイムの変化を見た。会場は体育館を使用し、距離は18.80mであっった。この研究で、輪ゴムを足にはめることは、足が速くなることに、効果があることがわかった。

最も効果的な暗記方法を見つける(ノートルダム清心学園 清心中学校 中3Cクラス)

活動の目的

私たちは英単語、歴史の年号や出来事など、暗記することが苦手です。そこで、最も効果的な暗記方法を見つけ、学習に役立てることを目的とし、課題研究に取り組みました。

活動の概要

36名の生徒を『書いて暗記』『声に出して暗記』『声に出しながら書いて暗記』の3つのグループに分けた。それぞれのグループは事前テストによって、学力が均等になるように分けた。何も勉強していない段階で1回目の試験を行った。試験時間は3分間で、問題内容は「英単語」の難問を10問とした。正しい答えをそれぞれの方法で5分間で暗記し、同じ問題で2回目の試験(3分間)を行った。同様の方法で「漢字」「歴史」についても実施した。この結果、「英単語」「漢字」では『書いて暗記』することが有効で、「歴史」では『声に出して暗記』することが有効なことがわかった。

放射性廃棄物の行方は?(京都光華高等学校 プリムラコース2年5組)

活動の目的

サイエンス・パートナーシップ・プログラム(以下、SPP)の企画である「霧箱を作って放射線を見てみよう」で得られた成果を学外で発表することを目的としている。

活動の概要

SPPにおいて、京都大学とNPO法人あいんしゅたいんの先生方のご指導の下、霧箱作成を行った。京都大学での放射線をこの目で見た体験や放射線に関する講義や先生方とのディスカッションを通じて、原子力発電所における放射性廃棄物の処理問題について取り組んだ。 9月の文化祭で実施したSPPポスターセッションでは、放射線の基礎知識を徹底的に整理したうえで、人々にとって「安全と安心」とは何かについて、ポスター発表を行った。 今回のプレゼンテーションでは、放射性廃棄物の処理についての考察をさらに深化させ、詳細な数値とデータを提示しながら、処理問題の今後のあり方までを発表したい。

DNAからタンパク質を合成しよう(常翔啓光学園高等学校 DNAグループ)

活動の目的

遺伝情報がどのように生命材料であるタンパク質を合成しているかを知ることは大きな意味があると考え、その基本となるセントラルドグマについて理解することを目的とした。

活動の概要

本講座ではDNAの遺伝暗号がどのようにして生命材料であるタンパク質になっていくかの理論を学んだあとで、無細胞タンパク質合成システムを用いてβ-ガラクトシターゼの合成を行い、その成果を全グループの前で発表した。後日、神戸市の理化学研究所を訪問し、発生学を学ぶということ、発生の原理を理解したうえで、人為的に生命を再生させることの意義や今後の研究について説明を聞いた。最後に今回お世話になった生命システム研究センター清水先生のラボを訪問し、DNAからタンパク質を合成することを通して、生命を創るとは、初めての生命の誕生の謎解きをすることなど、色々考えることができた。

白浜町の外洋と内湾の生物分布と水質調査(大阪市立汎愛高等学校 普通科2年理系コース)

活動の目的

環境が生物に及ぼす影響を実際の観察に基づいて考察する。また、普段できない実習や調査を大学との連携を通して経験させ、科学に対する興味や関心を深める。

活動の概要

SPPの協力の下、京都大学瀬戸臨海実験所との連携実習としてこの調査を行った。調査内容は、外洋(太平洋)に面する番所崎と、田辺湾内の藤島の磯の生物分布の比較である。その結果、番所崎には多くの種類のウニが生息し、藤島にはカキとカニのなかまが多く分布していた。それぞれの場所で水質測定を行ったところ、温度、塩分濃度、アンモニウム、リン酸の濃度に大きな差はなかったが、CODの値には差が見られた。また、両地点の間には波の強さに大きな差が見られた。これらの結果から、波が海水を攪拌することによりCODが低くなること、そしてその結果として生物の分布が変化すると考察した。

走査型電子顕微鏡を使った微細構造の観察(大阪教育大学附属高等学校平野校舎 生物部)

活動の目的

大阪教育大学の出野先生より携帯・移動が可能な走査型電子顕微鏡を貸していただいたので、いろいろな生物の体毛や花粉など興味あるものの構造を観察することにした。

活動の概要

今回の観察では、生物材料の表面に金の微粒子を塗布するスパッタリングつまり標本づくりから、走査型電子顕微鏡の操作・観察・写真撮影まで、すべての過程について、1週間の間、自由に走査型電子顕微鏡を使う機会を与えていただいた。そこで、ヒトの頭髪を始め、さまざまな哺乳類の体毛、毛虫の毛、植物の毛の観察・比較を行った。また、手に入った花の花粉やティッシュなどの植物繊維についても観察・比較した。さまざまな写真を撮ることができた。チョウのからだについても観察したので、その結果などについても報告したい。

いろいろな生き物の毛を観察から、生き物によって表面のキューティクルの形の違いが見えてきた!普段は見えないミクロな構造の違いに迫ります。

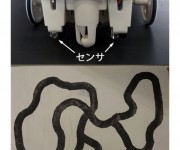

円運動する自走式ロボットの製作(大阪府立富田林高等学校 科学部 ロボット班)

活動の目的

最終目標は「四足歩行ロボット」の製作であり、今回、その第一歩として「自分たちでプログラミングすること」を目的として、円運動する自走式ロボットの製作に取り組んだ。

活動の概要

今回、「自らプログラミングすること」を目的として、円運動する自走式ロボットの製作に取り組んだ。まず、①ロボット本体の下部にモーター、ギアボックス、車輪を、②下部前方にセンサ(路面からの赤外線を感知)を、③本体の上部に電子回路と電池ボックスを取り付け、ロボット本体を製作した。次に、パソコン上で市販ソフト(直進、右折、左折、右回転、左回転、センサ反応)を組み合わせて、自走プログラムを製作した。そして、プログラムをロボット本体の電子回路に転送し、走行実験とプログラムの改良を行った。実験では何度も失敗したが、その度に原因を究明し、プログラムや走路を改良した結果、複雑な走路を走破させることに成功した。

石垣ディスカバリーサイエンスキャンプ環境研究報告(石垣島環境調査チーム)

活動の目的

珊瑚礁の海やマングローブ林が広がる石垣島の自然は日々変化しています。本研究では、島の環境や生活を地元の方々と研究することで、島の未来を考えます。

活動の概要

本発表では、関東や関西の中高生が石垣島を訪れ、4日間の滞在にて島の自然、生活、文化を体験、研究した成果を報告します。マングローブ林の植生調査・水質調査では、マングローブ林の植生の変化や人々の生活を及ぼす自然への影響を見いだしました。また、地元の方々による豆腐作り・黒糖作り実験では、生活に活かされている昔ながらの知恵をサイエンスの視点で解明することができました。これらの調査研究を通して、石垣島の住民でも気付かなかった自然の変化や昔ながらの生活の知恵を明らかとし、石垣島の自然や伝統技術を守る方法や新たな魅力について提案します。

なぜ、石川にアユとウナギがいないのか?(大阪府立富田林高等学校 科学部 魚類班)

活動の目的

2012年から予備調査を行ったところ、石川の魚類相が大和川に比べてかなり貧弱であることがわかった。そこで、その原因を明らかにすることを目的として調査を実施した。

活動の概要

石川の魚類相が大和川に比べてかなり貧弱である、その原因を明らかにすることを目的として調査を実施した。特に両側回遊魚(海と川を行き来する魚種)のアユとウナギ、そしてそれらの移動に影響を与える堰に着目して調査を行なった。調査の結果、石川と大和川はともにオイカワを優占種とする魚類相が確認された。しかし、魚種は大和川の方が顕著に多く、アユやウナギなどの大阪湾から遡上する魚種は、石川で確認できなかった。アユは、石川の最下流に位置する松井堰より上流では全く確認できず、松井堰がアユの遡上の大きな障害となっていると考えられた。本研究は、アユやウナギを再び石川で泳がせたいという最終目標の下に行っている。